・0 pv・6 min read

ChatGPTのDeep ResearchでGitHubと連携する

複数のファイルで構成されるソースをベースにChatGPTに質問したいとき、回答の精度を上げるためにその都度愚直にフォルダ構成や関連するソースファイルの内容をプロンプトで明示した上で用件を投げたりしていた。

人によっては開発ソースのフォルダ全体をzipにして直接ChatGPTに読ませている例もあるようだ。

しかし、最近はChatGPTのDeep Researchモード(DeepSeek🐳ではない!)という機能でGitHubと連携できるようになり、チャットで依頼するだけで開発リポジトリを分析してソースコードに則した提案などしてくれるので非常に便利になった。

なお、Deep ResearchはWEB上の大量の情報源を読み込んで高度なリサーチを行うAIエージェントであって特にGitHubとの連携に特化したものという訳ではないが、この記事はGitHub関連に限定して書いている。

人によっては開発ソースのフォルダ全体をzipにして直接ChatGPTに読ませている例もあるようだ。

しかし、最近はChatGPTのDeep Researchモード(DeepSeek🐳ではない!)という機能でGitHubと連携できるようになり、チャットで依頼するだけで開発リポジトリを分析してソースコードに則した提案などしてくれるので非常に便利になった。

なお、Deep ResearchはWEB上の大量の情報源を読み込んで高度なリサーチを行うAIエージェントであって特にGitHubとの連携に特化したものという訳ではないが、この記事はGitHub関連に限定して書いている。

Deep Researchのプラン別利用要件

以前は有料版(Plus以上)に入らないと利用できなかったようだが、最近は無料版(Free)でも少し利用できるようになったらしい。

| プラン | 標準版の上限回数(回/月) | 軽量版の上限回数(回/月) |

|---|---|---|

| Free | ー | 5 |

| Plus / Team | 10 | 15 |

| Pro | 125 | 125 |

| Enterprise | 10 | ー |

※ 2025年9月時点

標準版(o3モデル)で上限回数を超えると軽量版(o4-miniモデル)のDeep Researchに自動的に切り替わる。

ChatGPTのUI上では標準版と軽量版を合わせた残り回数が表示される。

一月で回数を使い切らなくても翌月には繰り越されないので注意。

軽量版でも標準版と操作方法は変わらず、品質もほぼ同等になっているようだ。

ChatGPTのUI上では標準版と軽量版を合わせた残り回数が表示される。

一月で回数を使い切らなくても翌月には繰り越されないので注意。

軽量版でも標準版と操作方法は変わらず、品質もほぼ同等になっているようだ。

ChatGPTとGitHubの連携手順

ChatGPT左下のユーザアイコンの部分をクリックして「設定」を開く。

メニューから「コネクター」を選択して「 コネクターを参照する」の中からGitHubを選択する。

「接続する」ボタンをクリックするとGitHubのページに遷移して認証が行われ連携することができる。 (画像はすでに連携済みのものなので「管理する」ボタンになっている)

メニューから「コネクター」を選択して「 コネクターを参照する」の中からGitHubを選択する。

「接続する」ボタンをクリックするとGitHubのページに遷移して認証が行われ連携することができる。 (画像はすでに連携済みのものなので「管理する」ボタンになっている)

読み込むGitHubリポジトリの指定

GitHubの連携が済んでいれば、新規のチャットでも進行中のチャットでもDeep Researchでリポジトリを読み込んで利用することができる。

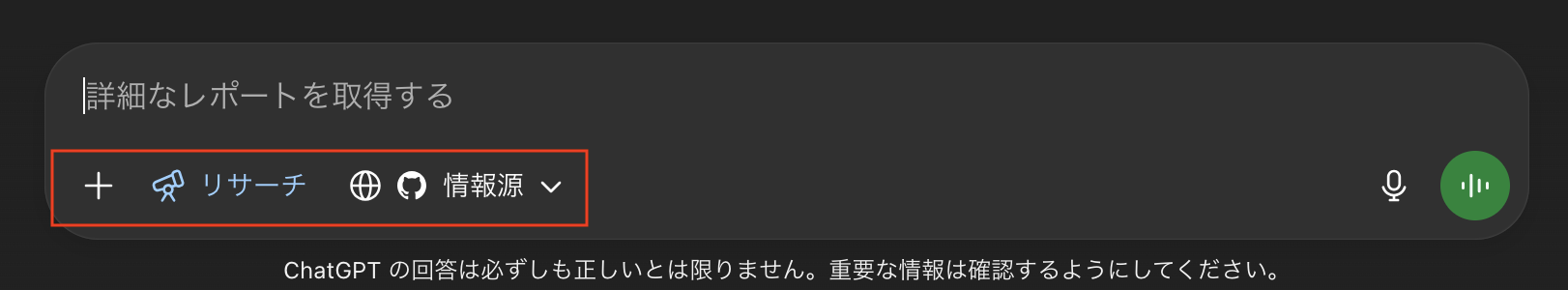

Deep ResearchモードをONにする

チャット欄左下の+ボタンをクリックして「Deep Research」を選択すると、下に「リサーチ」と「情報源」という項目が表示されDeep ResearchモードがONの状態になる。

Deep Researchを使うだけならこれでいいが、GitHubのリポジトリを読み込む場合は情報源を設定する必要がある。

Deep Researchを使うだけならこれでいいが、GitHubのリポジトリを読み込む場合は情報源を設定する必要がある。

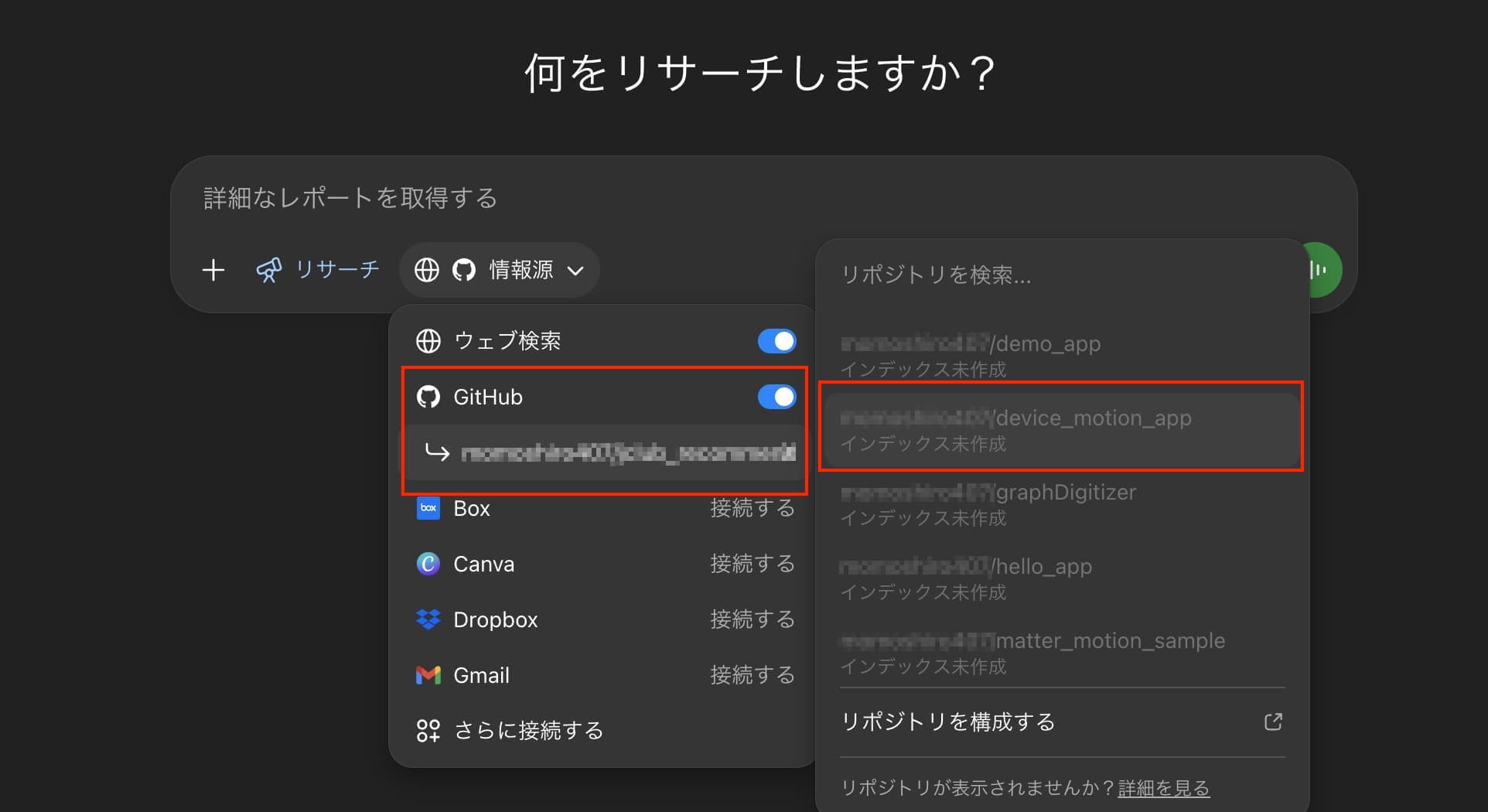

情報源の設定とインデックスの作成

「情報源」の中のGitHubのトグルボタンをONにすると、先ほど認証したアカウントのリポジトリ一覧が読み込まれて表示される。

例としてリポジトリ一覧の中から

例としてリポジトリ一覧の中から

device_motion_appというリポジトリを読み込ませたいが、最初はグレーの表示になっていて明らかに使用できない感じになっている。

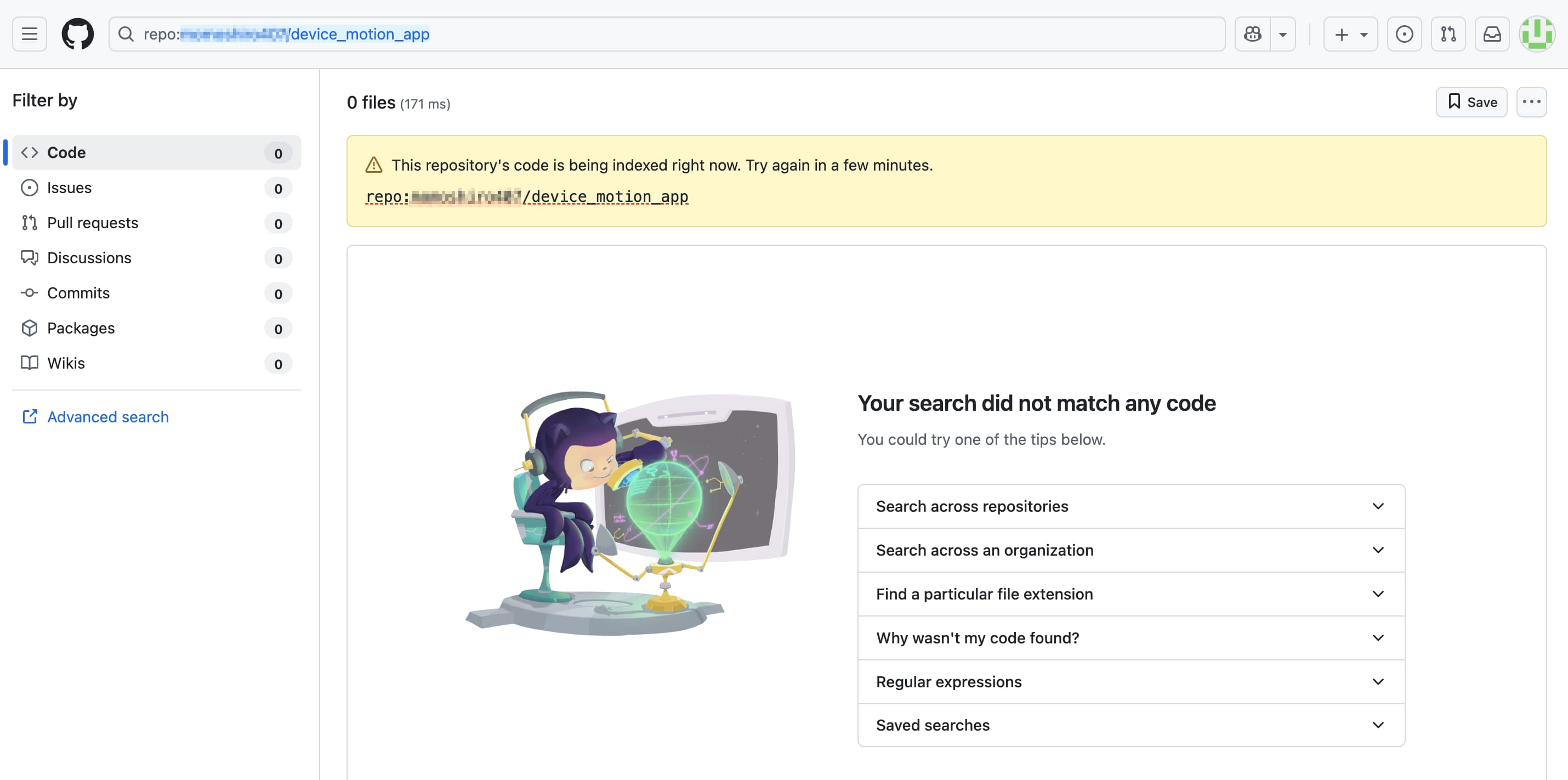

リポジトリを読み込むにはそれぞれインデックスを作成する必要があり、リポジトリ一覧の中から読み込みたいものをクリックすると、そのインデックス作成ページが開かれ作成が開始される。(ページさえ表示できれば特に何もしなくていい)

インデックス作成は数分かかるのでしばらく経ってからページをリロードし、リポジトリ内のファイルの内容などが一覧表示されればインデックスの作成は完了している。

リポジトリを選択する

ChatGPTをリロードして先ほどのリポジトリ一覧を確認すると、インデックスを作成したリポジトリ名が明るくなっており、クリックすると✅マークが付いてそのリポジトリをDeep Researchの読み込み対象に設定できる。

なお、チャットごとに情報源のリポジトリを変えたり同時に複数のリポジトリを読み込ませることもできる。

なお、チャットごとに情報源のリポジトリを変えたり同時に複数のリポジトリを読み込ませることもできる。

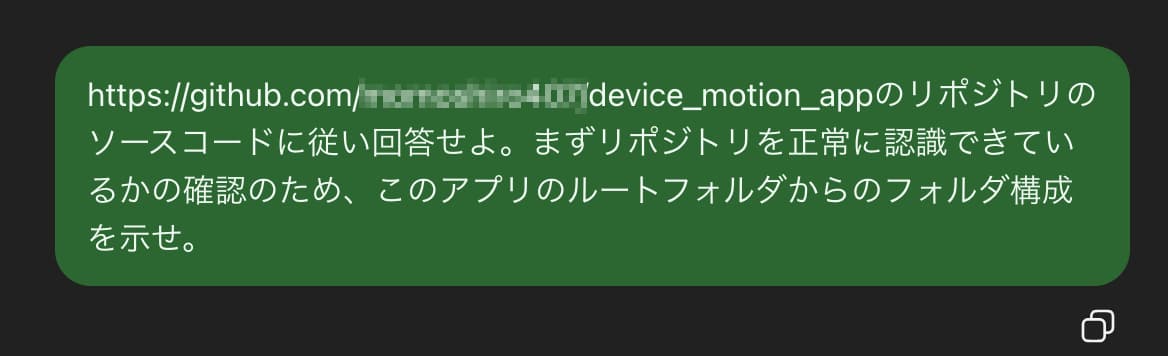

Deep Researchモードを使う

Deep ResearchモードONで何かしらのリポジトリを設定した状態で

https://github.com/xxxxxx/yyyyyy

のリポジトリのソースを読み込んで分析してほしい

などと直接リポジトリのURLを含めて命令するだけでよい。

ちゃんと読み込んでいるかを確認するために最初にフォルダ構成などを聞いてみるとよい。

ちゃんと読み込んでいるかを確認するために最初にフォルダ構成などを聞いてみるとよい。

なお、リサーチが開始される前にChatGPTからいくつか補足の質問が来る場合もある。

「リサーチを開始しています」と表示されるとDeep Researchでの分析が開始される。

「リサーチを開始しています」と表示されるとDeep Researchでの分析が開始される。

返答が出てくるまでの時間は通常モードと比べるとかなり長く、数分〜数十分ほどかかることもあるらしい。

ちなみに上のチャットの例だと返答の出力が開始されるまでに6分ほどかかった。

ちなみに上のチャットの例だと返答の出力が開始されるまでに6分ほどかかった。

補足

通常モードでリポジトリのURLを指定して分析を依頼する場合、そのページに表示されている内容だけであれば分析してくれるが、さらにページ遷移が必要な部分(例えば

src/ 配下)も見るように依頼すると下記のような回答が返ってきて失敗する。申し訳ありませんが、GitHub 上で src/ 配下のファイル構成がページ上で表示されていないため、

直接の確認ができませんでした。

通常モードはあくまでも指定したページの分析しかしてくれない。

Deep ResearchモードであればGitHubと連携しているのでリポジトリ全体を分析して回答してくれる。

Deep ResearchモードであればGitHubと連携しているのでリポジトリ全体を分析して回答してくれる。

Deep Researchの利用回数のカウントについて

一月当たりのDeep Researchの利用回数には上限があるが、どういう時に回数がカウントされるか・されないかの違いがはっきり分からなかったので色々試した内容をメモしておく。

あまりこの辺りの明確な情報を見つけることができず自己検証しただけなので参考までに。

あまりこの辺りの明確な情報を見つけることができず自己検証しただけなので参考までに。

Deep Researchモードで読み込みを依頼してリサーチが開始され、リポジトリのソースが読み込まれると1カウントされる。

前述したように、Deep Researchモードで依頼してからリサーチが開始されるまでの間にChatGPTからいくつか追加の質問をされる場合があるが、その間のやり取りではカウントされない。

1回リポジトリを読み込んでからDeep ResearchモードOFFにしても、以降のチャットでは読み込んだ内容に基づいた回答が得られる。

→OFFならカウントされない

→OFFならカウントされない

一度読み込んだリポジトリの内容が更新されその変更分も含めた最新版に基づいて回答してほしい場合は、再度Deep Researchモードでリポジトリを読み込ませる必要があり1カウントされる。

注意事項

Deep Researchでリポジトリを読み込ませるとはいえ結局ChatGPTに読ませていることには変わらない。

自分だけの個人開発なら自由にやって差し支えないと思うが、業務のプロジェクトなどで使用する場合は次のような点には留意しておこう。

自分だけの個人開発なら自由にやって差し支えないと思うが、業務のプロジェクトなどで使用する場合は次のような点には留意しておこう。

- Deep Research使用の許可を得る

当然ながら業務の場合はDeep Researchを使用して良いか事前に管理者などに確認して許可を得ましょう。

- リポジトリの公開範囲

GitHubアカウント内の公開リポジトリは基本的に全てDeep Researchの連携対象にできるので、対象リポジトリの指定範囲は気をつけましょう。

- オプトアウト申請

Deep Researchに限った話ではないが、ChatGPTの学習に利用されたくない情報を含む場合はオプトアウト申請をしておきましょう。

OpenAI Privacy Portal

OpenAI Privacy Portal